2015-12-22 00:00

焦點人物 張綺霞

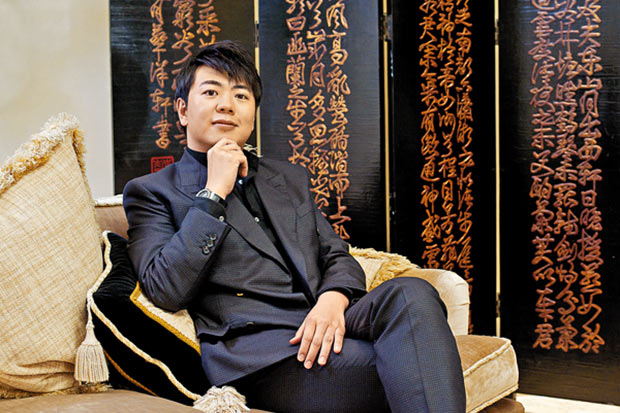

郎朗:必須自己相信自己

郎朗的行事方式總是別樹一幟,也因此惹起不少爭議。他的事業如日方中,各地樂團都邀請他合作,也經常獲邀在重要場合表演,如格林美頒獎典禮、美國獨立日音樂會、法國國慶慶典音樂會、新加坡獨立50周年音樂滙演等,到哪裏都被當成國際級明星接待。

隨着名氣大增,有不少品牌邀請他任代言人,他也開展了自己的教育事業,建立學校推出教科書,郎朗的品牌效應無處不在。但同時,樂評界對其褒貶不一,雖然其粉絲為數不少,但也有許多對他樂曲詮釋、演出動作、行事方式等的質疑。不少人質問他究竟是明星還是古典鋼琴家?對此,他只想提出一個簡單的反問:Why not both?

2006年,郎朗成為第一個通過「優秀人才入境計劃」成為香港居民的人,然而每年演出檔期爆滿,單是過去一年共有約150場演出,他表示自己有時住紐約,有時住北京,有時在飛機上度過,居無定所,香港則是每3個月來一次。「香港是真正的國際大都市,有很多事情正在發生,我每次來都會受影響,剛才我在練琴,看到維港的天際線,還編了一個曲子,這是一個能激發你很多靈感的城市。」

這次他來港,是為明年1月22日在紅館舉行的音樂會「Lang Lang Live in HK郎朗音樂會」宣傳。這是他第二次在紅館開演奏會,「紅館是一個非常具象徵性的地方,不管是對古典的還是流行的音樂家。」問到紅館可是一個適合聽古典音樂的場所?他認為每個場地都有其特色,自己每次在港表演都在文化中心舉行,希望能在紅館再作嘗試,並在表演中加入其他舞台元素,如多媒體投影、燈光效果等。「我們要彈出有體育館的特色。」這次演出的曲目風格也有更多變化,有古典音樂也有中國音樂、流行曲、電影配樂。「我平常在表演上都有自己的想法,希望能更不一樣。」

不會扔掉自己

音樂評論家對他的意見往往趨向兩極化,尤其是其表演動作和詮釋樂曲方法,有西方評論更嘲諷其表演動作過於誇張,賦予其「Bang Bang」之名。「每個人都可說自己的想法,但我堅信自己的想法。我會接受意見讓自己進步,但在表演風格和詮釋音樂的個性上,我很高興在很小的時候就找到自己。我不會因為不同人的想法而扔掉自己。」

「在藝術上你必須自己相信自己。不是盲目的相信,而是真誠的相信。」他不想成為一個只彈音符的音樂家,而是希望能彈出自己的心。「音樂的聲音怎麼出來,我就怎麼做動作。沒有說哪個動作是對的,如果一直做同樣的動作,只證明這個人很懶(笑),不願去想。希望進步和突破的人不會坐着在那邊等,會主動去創造機會。」他表示,多年來風格沒怎麼變,也不會因為別人一兩句評價而動搖,「我覺得藝術是不能隨便投降的。我知道自己要什麼。」

彈奏古典音樂多年,他認為其世界博大精深,什麼也可以表達,也容許各式各樣的表達形式。「當我聽到有些人說古典音樂只能是嚴肅的,或者說只能怎樣彈,那麼彈是對這麼彈是錯的,我只能說這個人的知識不夠全面。藝術不可能只有一種詮釋方法。」無論什麼時代什麼地方的藝術家,都是在探討藝術是什麼的問題。「到底古典音樂是什麼?到底怎樣才是它的真面目?答案有很多。」他舉例,就如飛機長不同形狀都能飛翔一樣。「不是藝術本身(有限制),而是人給了它很多框架。」

對於他是明星還是古典音樂家的質疑,他的回答直截了當:「我兩者都是。既是古典音樂人,也是追求二十世紀生活的人,這對我來說沒有衝突。」對於不同意見,他表示尊重,但表示自己也有很強的主見,「我永遠不會跟他們爭論,這對我沒有意義。沒有主見的人當不了藝術家。」

郎朗形容,小時候鋼琴是興趣,如今則成為生活中最重要的事情。行程緊湊,他一有空就把握時間練習,「就如見縫插針一樣」。如今他除了古典音樂,出於好奇,也跨界做不同的事。「不管年紀多大,都要有好奇心,如果沒有,所有事情都會停止。」他表示,自己投放不少精力在教育中,也是因為對學習音樂方法的好奇。「我們一直尋找所謂的真相和結果,其實有很多種,藝術往往需要很多種不同的結果去支撐。」

彈琴消除頭疼

郎朗的成功,許多人都歸功於其父的嚴格教導。當初郎父發現兒子天分,不惜辭去工作,甚至留下郎母在家賺錢,自己與兒子到北京拜師,以求考進中央音樂學院。當時曾有老師斷言郎朗沒有天分,讓郎朗一度懷疑自己的夢想,郎父更曾以跳樓或吃安眠藥恐嚇,要他堅持下去。憶起那段日子,他自言是苦的,也有迷惘的時候。「有時會不知道彈是為了幹嘛?方向找不到」。

當時家境不佳,他出國比賽的旅費,也要到處籌借,如果贏不到獎金,就無法還債。小小的郎朗身上背負着的是只許成功的重擔,他如何能承受當中壓力?「還是喜歡音樂吧!困難在音樂面前都顯得微不足道,現在也一樣。面對時差,沒兩天就要旅行,感覺有時候真的……但一坐到鋼琴前全都忘了,只想把它做好。就算今天有點頭疼,彈一彈琴就好了。是很神奇的事。」

如今他自言已超越小時候的夢想,不但能在國際音樂大廳演奏,也能做到許多從前想像不到的事。無論從前還是現在,他都熱愛表演,無論狀態有多不好,一上台馬上變得生龍活虎。而與不同知名音樂家合作表演中,他得到不少啟發。「作為鋼琴家若沒有舞台,就等於魚離開了海洋,表演藝術就是通過表演去完善,在實戰中不斷進步。」郎朗表示,在藝術上他對自己要求「非常高」,問他最近在探索哪些作品,他自言對各種作曲家都「一視同仁」,沒有特別偏好哪個,「我想成為一個全面的鋼琴家」。

對於外界形容其為「中國教育模式」下的成功例子,他不甚認同。他強調,最理想的教育方式應融合不同教育文化的優點,不應簡單跟從某一方式。「我在14歲後去了美國,也很理解西方教育的模式,不光是嚴厲,當然嚴厲是一部分,走到今天,是靠練很多,同時也要知怎麼彈,用時間也要用腦袋,嚴厲不會真正造就一個鋼琴家。」

從小他在各種比賽中走出自己的路, 如今不少家長讓孩子學琴,都是以比賽和考級為本,他對此有何看法?

他笑言自己比賽總是拿第一,因此由他來評價未必適當。「我小時候也很喜歡參加比賽,比賽也有好處,能鼓勵孩子,但也別對比賽太認真,把它當成生與死。(例如輸了就不學了?)對!你彈琴是為了什麼?是因為音樂呀!不要以為得了第一名就是第一了。如果要把比賽變成一輩子的追求,那當然是錯的。」

撰文:張綺霞

攝影:含星

部分圖片由受訪者提供

放大圖片

放大圖片