2015-10-26 00:00

校長訪談 鄭志珩

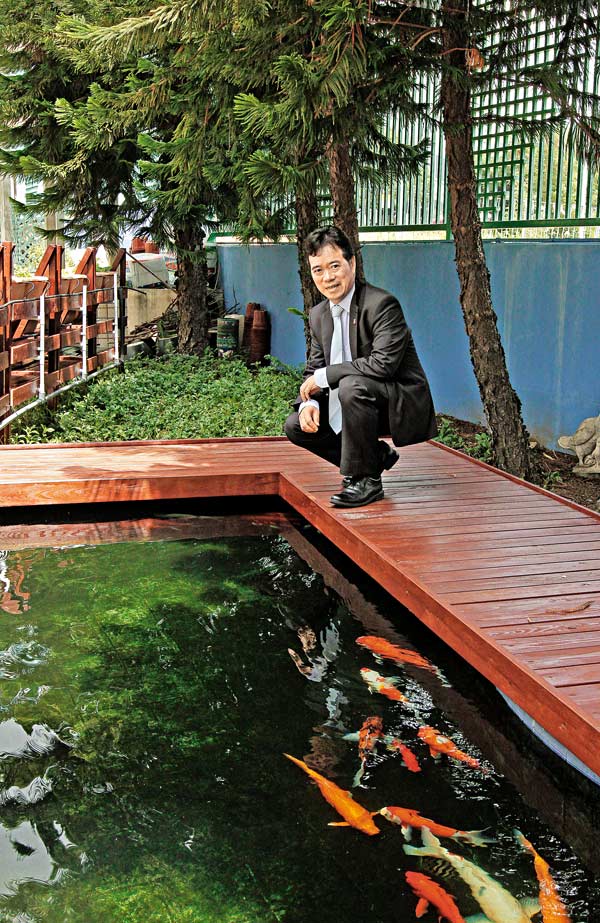

東華三院郭一葦中學校長 放下身段從學生角度思考

東華三院郭一葦中學(下稱郭中)的何世昌校長,曾連續14年被學生選為最受歡迎老師,相信與他懂得從學生角度出發,不斷鑽研及改進教學方法有關。「如果老師教授完的課題,學生沒有聽入耳,那是徒勞無功的。」所以,何校長着力提升老師的教學質素,因為老師要教得好,學生才會學得好。

辦學團體東華三院早於1880年已在香港提供教育服務,1995年開校的郭中是旗下第14間中學,初期是一間職業先修學校,1997年才轉型為文法中學。「當時的天水圍人口增長迅速,東華針對不同學生的需要,在這裏成立首間職業先修學校。」何校長簡單介紹校史。

自從西鐵通車後,天水圍與市區的距離大幅拉近,居民往返市區變得非常方便,但不代表學生從此經常外出,「天水圍發展完善,日用品一應俱全,毋須刻意出市區購買,而更重要的是,往返市區動輒數十元車資,對來自基層家庭的學生來說,實屬奢侈。」學生多在本區活動,見世面機會少,眼界豈不無從擴闊?

何校長深明學生的限制,「寰宇教室」就是一項植根香港、放眼世界的活動:「東華三院有很多聯校活動,例如運動會、辯論比賽、音樂節等,校方會承擔車資,讓學生離開天水圍,透過參與以上活動,學生可到各區見識一番。」

「寰宇教室」另一好處是,讓學生從實踐中學習,「正如學游泳一樣,只在課室講理論,不落水試游是不會學懂的。所以要提供機會給學生,透過實踐去應用學到的知識,才更刻骨銘心。」何校長強調從實踐中學習是他一直以來的教學信念。

以去年的新加坡考察團為例,學生並非單純地去觀摩風土人情,在整個考察團的不同階段,都有很多工夫要做,何校長詳細解釋:「出發前1個月,會邀請熟悉當地的嘉賓來講解新加坡特色,先豐富學生對這個國家的認識,又會教他們英語會話,準備充足才出發。」考察期間也不是走馬看花,學生需要在姊妹學校上堂,幫手搞活動,還要分組與當地人接觸,融入社區,完成分派的任務,名副其實的從實踐中學習。

如此艱巨的考察任務,入圍者絕非泛泛之輩,「一半參加者是各級的第一名,學校會全費資助,另一半則是服務出色的學生,例如學生會會長、英文大使、領袖生等,學校會支付八成費用,學生不會因為經濟問題而失掉見識機會。」何校長補充。

表現突出的學生獲得寶貴的外遊機會,能力較弱的一樣照顧周到,「他們會先去鄰近的內地城市探訪,之後只要肯努力上進,下個學年也有機會去較遠的地區考察。」此舉有拋磚引玉的效果,讓學生明白只要肯用功,就能夠把握難得的機會。

師生關係變師徒關係

學生是學校最重要的資產,很多校長的焦點都集中在學生身上,但何校長看得更闊,他認為提升老師的教學質素也不容忽視,因為老師教得好,學生才會學得好。故此,學校除了舉辦專業發展日培訓老師,同時鼓勵老師參加聯校及友校的發展日,讓老師互相交流心得,取長補短,亦會推薦老師參加行政長官卓越教學獎及其他機構舉辦的優秀教師選舉,以激勵他們提升對自我的要求。

去年的DSE成績,郭中精英班的表現尚可,非精英班的學生能力所限,表現稍為遜色,學校明白學生的成績未必能順利升讀本港大學,於是積極開拓多元出路及海外升學。

在訪問過程中,何校長的說話條理清晰,語調抑揚頓挫,輕易讓記者專心聽他的講解,這可是經過長年累月的觀察及學習而得來的功力:「讀中學時,我已經很留意老師的說話、聲調、眼神、動作等,究竟要如何講課才能令學生專心上堂呢?」

何校長認為作為老師,應該放下身段,從學生角度思考教與學:「老師的責任不是講解完課程內容就算,如果學生接收不到,根本沒意思。老師要留意學生反應,靈活運用聲調,多點眼神接觸,準備有趣話題,一旦發現學生失去集中力,就要想辦法撥亂反正。」

知易行難,要做到以上要求,沒有捷徑,只有不斷學習新知識,增值自己。何校長是個求知欲極強的老師,在教育學院畢業後,曾遠赴英國留學,回港後繼續進修,修畢兩個碩士課程,並考獲拯溺教練牌、童軍木章等多項專業資格,只因他認為要教好學生,必先要充實自己:「舊校校長叫我帶童軍,我之前沒接觸過,所以就去童軍總會進修。為了搞好師生關係,讓學生愉快學習,我考取了拯溺教練牌,放學後可以教學生游泳及拯溺,師生關係提升至師徒關係,關係更為緊密。」

何校長以自身經驗,勸喻老師要把握每個增值機會:「我做老師時,日間工作,晚間不斷返夜校,通識、電腦、教育等都讀過,直至6年前升任為校長,應酬多了,迫於無奈才停止進修。做老師就是要接觸不同的新事物,學習新知識,才有能力啟發學生。」難怪他在舊校能夠連續14年成為最受歡迎老師,深得學生愛戴。

站校門訓練學生會話

八十年代投身教育界的何校長,曾經服務過9間中學,不同種類及組別的學校也體驗過,綜合多年經驗所得,他認為所有學生都是受教及可教,可惜因為教育政策的labeling effect,令到被認為是低組別的學生,不自覺地對自身能力有所懷疑。「Banding其實只是以學生的成績來劃分的一個分類方式,並不反映學生的真正能力,例如有自閉學生,其實是個數學天才,或者英文能力差,但科技才能高,可惜被認為是低組別的學生,覺得自己每樣能力都比別人低,而導致自信心不足。」

何校長續說:「天生我才必有用,無論是band 1或band 3學生,只要將才能發掘出來並加以發揮,每粒種子都可以發芽成長。能力高低無所謂,世界是多樣性的,總不能人人都做特首,那誰人做清潔呢?做什麼不重要,態度才是決定性,而老師的責任就是要透過教育去改變人。」

何校長再舉例子說明:「曾經教過一位中三女學生,因為行為太過差劣,被我趕出校,她輾轉去了美國留學,目前在大學修讀工商管理,早前她回港請我飲茶,席間我問她為何有這麼大的轉變,由一個頑劣學生變成今日的有為大學生。」她說當年被何校長趕出校,是人生轉捩點,讓她重新思考前路。「被趕出校並不一定是壞事,如果她當時繼續留在這個社區生活,在朋輩影響下,說不定會走上歪路,無法回頭。」

何校長去年來到郭中掌舵,上任後積極改善學生的英語水平,並身體力行,每個早上走到校門口,主動跟學生講英文:「參加完考察團的學生,也要回饋學校,每朝早與我一起跟其他學生講英文,日子有功,學生現在見到我都不再膽怯,主動來跟我講英文呢!」

記者完成訪問離開時,保安員拿着電話趨前,邊播放校長早上在學校門口和學生說英語的錄像邊說:「校長真係好好,每朝都和學生傾談,非常平易近人。」要選最受歡迎校長,相信何校長定必榜上有名。

撰文:鄭志珩

攝影:陳縱宇

部分圖片由受訪者提供

放大圖片

放大圖片